-

![]() 2025.3.30

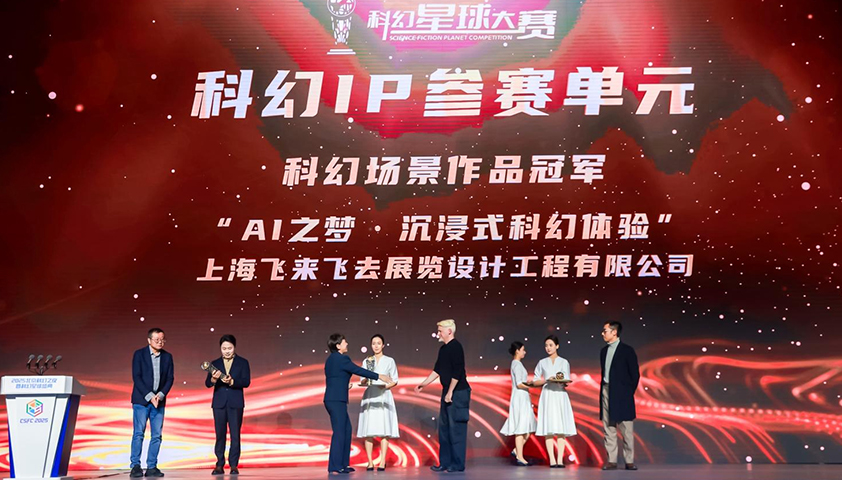

2025.3.30国内首个AI沉浸式体验项目“AI之梦”荣获冠军!

中国科幻大会·科幻星球大赛“科幻场景”赛道 -

![]() 2025.1.21

2025.1.21AI之梦获“科学技术进步一等奖”

上海市文化和旅游局科学技术进步奖 -

![]() 2024.11.22

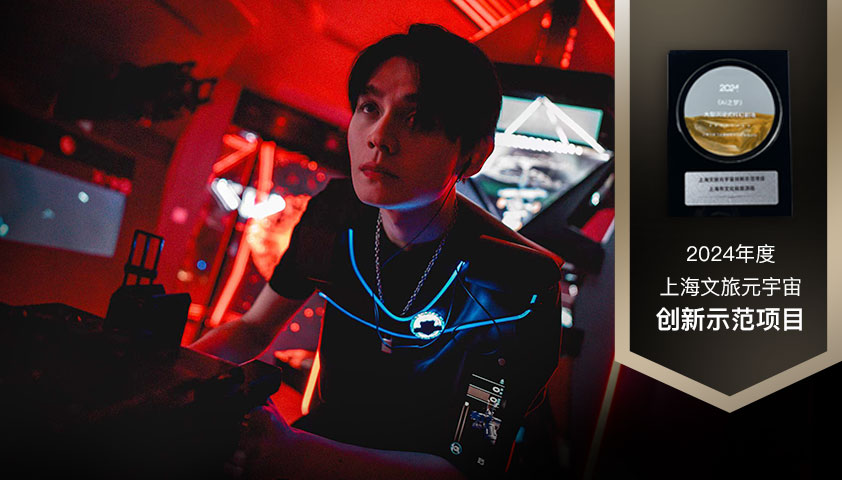

2024.11.22AI之梦入选“上海文旅元宇宙创新示范项目”

AI+XR深度融合 打造沉浸式未来叙事 -

![]() 2024.7.13

2024.7.132024WAIC 世界人工智能大会

飞苹果演讲“从科幻到现实——超级智能与人类未来” -

![]() 2024.6.26

2024.6.26AI之梦x上海电影节,当AI遇见电影

当IP遇见AI,科幻走进现实 -

![]() 2024.4.12

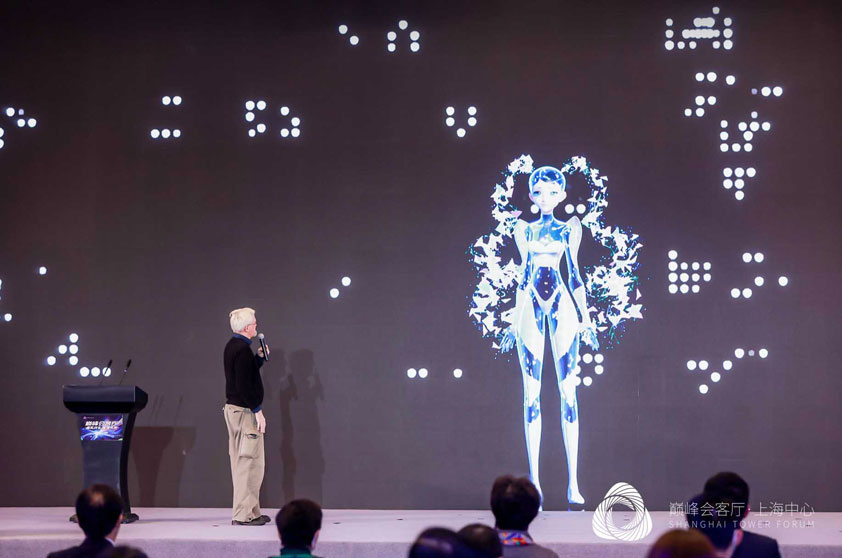

2024.4.12AI之梦主题论坛在上海中心举行

以AI故事为核心,打造一场上升云端的科幻沉浸式体验 -

![]() 2024.2.2

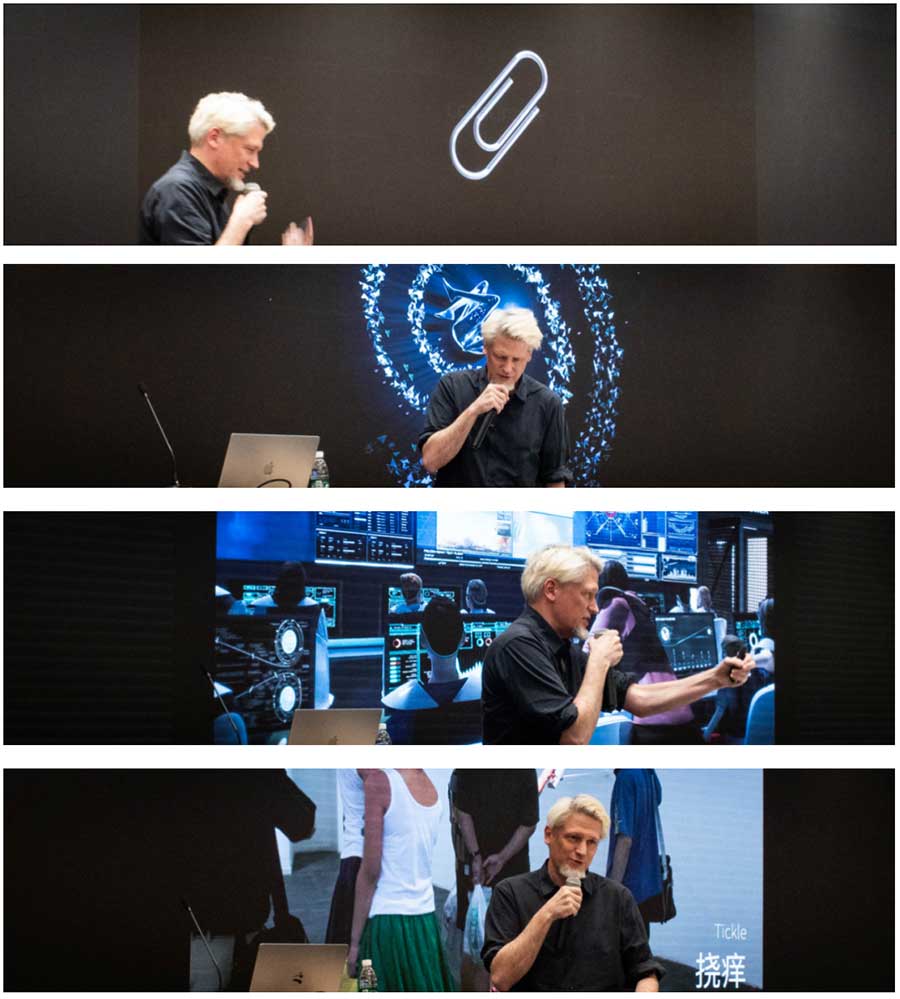

2024.2.2展览的目的是引起观众好奇心和培养科学精神

清美讲堂:AI之梦•人工智能沉浸式体验 -

![]() 2024.1.4

2024.1.4这个世界无论多大,我们的想象力也一定是同样大

新华网专访飞苹果 -

![]() 2023.10.9

2023.10.9国务院总理李强参观飞来飞去作品海康威视总部展厅

中共中央政治局常委、国务院总理李强10月7日至9日在浙江调研。 -

![]() 2023.11.7

2023.11.7长三角文博会启幕,艺术与科技入“梦”未来

未来科幻体验激发想象,长三角文博会“梦”展受瞩目 -

![]() 2023.10.21

2023.10.212023成都世界科幻大会AI之梦与来日梦受邀参展

欢迎来到“梦”境。 -

![]() 2023.10.23

2023.10.23CCTV央视新闻报道|未来“梦”登陆世界科幻大会

我们应该创造一个机会,让我们的孩子自己变成科学家。 -

![]() 2023.10.19

2023.10.19三体宇宙、AI之梦等未来IP齐聚世界科幻大会

开幕当日,“梦”展展位现场火爆异常。 -

![]() 2023.10.18

2023.10.18科幻是科学未来的一个可能

在沉浸式故事中,你不仅仅是观众,你更要成为行动中的英雄! -

![]() 2023.9.22

2023.9.22硬科幻沉浸式教育启发青少年探索未来

过去,我们只能观察,但未来,我们可以创造。 -

![]() 2023.9.20

2023.9.20最好的教育是创造出生命中最激动人心的一天

最好的教育是创造出我们生命中最激动人心的一天 -

![]() 2023.8.8

2023.8.8数字视听艺术论坛|为青少年创造可预测的未来世界

我们应该思考什么样的教育是最有效的?其实生活本身就是最有效的,接近于这个生活的体验,就是沉浸式教育体验。 -

![]() 2023.08.04

2023.08.04未来设计大师飞苹果带来以AI演绎AI的全新沉浸模式

在消费观念的转变和政策的双重推动下,沉浸式产业正迅猛地壮大,成为焦点。 -

![]() 2023.6.30

2023.6.30IP授权商机涌动,AI之梦或成最具潜力新兴IP

未来科幻IP“AI之梦”以其独特的发展赛道和优质的科幻故事线脱颖而出,或成最具潜力新兴IP。 -

![]() 2023.05.30

2023.05.30中国科幻大会聚焦沉浸式科幻教育,让想象照进现实

硬科幻沉浸式教育体验,将启发一代又一代的年轻人勇敢创造未来。 -

![]() 2023.05.07

2023.05.07飞苹果应邀出席AIGC创建者大会:AI不会取代人类

AI不会取代人类,不会使用AI的人才会最终被取代。 -

![]() 2023.4.12

2023.4.12Xenario飞来飞去荣膺上海市“专精特新”企业称号

Xenario飞来飞去脱颖而出,荣膺上海市“专精特新”企业,并经官媒《新闻晨报》刊登报道。 -

![]() 2023.4.03

2023.4.03超智数字生命爱小爱引爆抖音峰会

AiAi爱小爱与常规的人工智能不同,她是一个有意识的生命。 -

![]() 2023.3.7

2023.3.7硬科幻研讨会首次举办,以教育的视角让想象力生长

什么是硬科幻?探讨硬科幻在当今教育中应扮演怎样的角色? -

![]() 2022.12.16

2022.12.16Xenario飞来飞去将推出“AI之梦” 沉浸式元宇宙体验

“有一天,你会踏进我们的世界吗?” -

![]() 2022-07-01

2022-07-01Xenario飞来飞去荣获2022德国设计奖

由Xenario飞来飞去设计施工项目——扬州中国大运河博物馆“河之恋”展厅荣获2022德国设计大奖(German Design Award 2022) -

![]() 2022.5.16

2022.5.16Xenario飞来飞去作品荣获中国旅游投资行业最高荣誉

ITIA艾蒂亚“最佳历史文化旅游项目”金奖 -

![]() 2022.3.2

2022.3.2徐汇、嘉定区领导莅临Xenario飞来飞去考察

2022年3月2日,上海市徐汇、嘉定区领导莅临Xenario飞来飞去位于锦和越界园区的开放式工作空间、研发实验室进行考察。 -

![]() 2022.2.25

2022.2.25【上海设计之都促进中心】专访飞苹果

创造展览沉浸式新体验 -

![]() 2022.2.17

2022.2.17飞苹果出席上海设计之都建设高峰论坛

谈面向未来的创新设计 -

![]() 2021.12.19

2021.12.19【数字媒体艺术与科技国际论坛】生命游戏

Beauty From Nothing -

![]() 2021.11.13

2021.11.13【上海科技大学·娱乐设计论坛】沉浸式教育

为更好生活而学习 -

![]() 2021.10.23

2021.10.23【BottleDream 】专访飞苹果:我们的展览为观众设计

“谁在策划天文馆内所有关于苍穹的神秘故事?” -

![]() 2021.12.4

2021.12.4【数英】专访飞苹果:我希望每个展览都能改变观众

"我们好奇,一座天文馆,何以如此受到各个年龄层观众的欢迎?" -

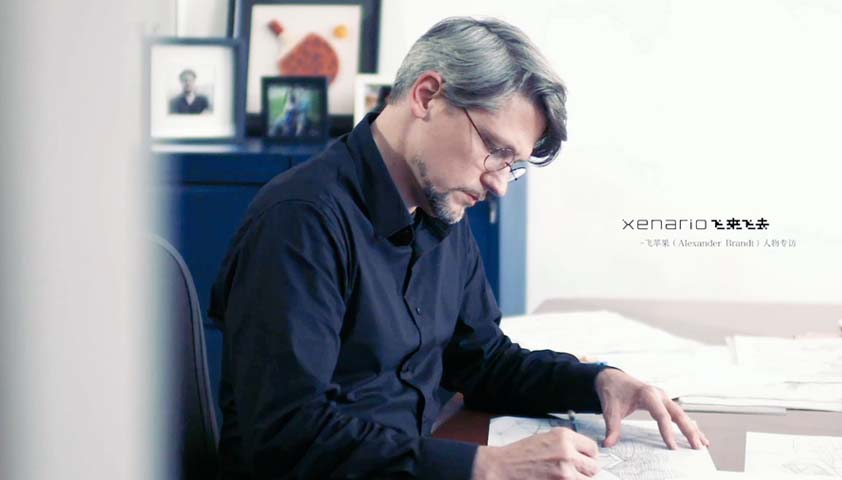

![]() 2021.10.18

2021.10.18【普象】专访飞苹果:上海天文馆创意方法谈

上海天文馆展示规划总设计师飞苹果谈上海天文馆创意方法论 -

![]() 2021.6.16

2021.6.16中国大运河博物馆正式开幕

历时600多天的建设,备受瞩目的中国大运河博物馆今天正式开馆。 -

![]() 2021.7.17

2021.7.17上海天文馆正式开幕

2021年7月17日,全球建筑规模最大的天文馆——上海天文馆正式开馆 -

![]() 2020.10.19

2020.10.19Xenario飞来飞去打造旷视“人工智能未来体验中心”

2020年10月19日,Xenario飞来飞去团队以第一名的优势中标MEGVII旷视“人工智能未来体验中心”。 -

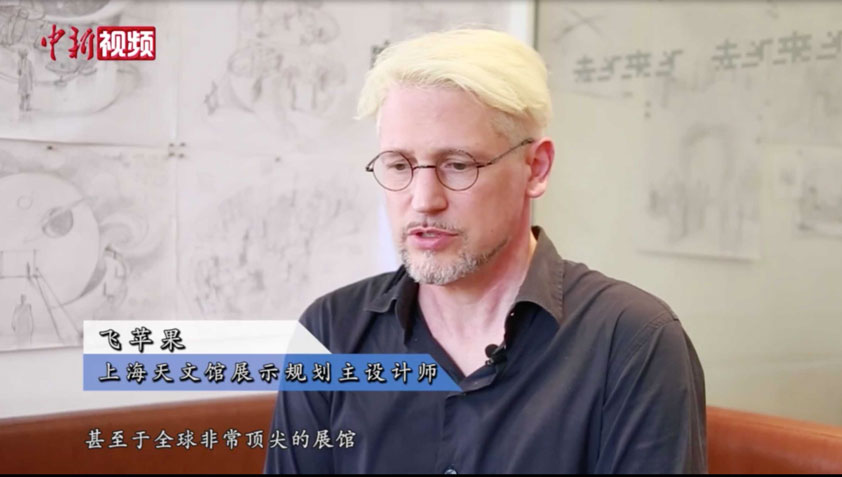

![]() 2021.07.06

2021.07.06全球最大天文馆亮相 可体验“月球漫步”“空间站生活”

上海天文馆展示规划主设计师飞苹果(Alexander Brandt)在接受记者专访时表示,上海天文馆的展陈从设计到施工,经历了十余年的时间,数次打磨。 -

![]() 2021.5.29

2021.5.29飞来飞去新作中国大运河博物馆荣登“上海设计100+”

坚持中国原创设计,落地实施,引领创新。 -

![]() 2021.4.12

2021.4.12Xenario飞来飞去荣获首届“上海市设计引领示范企业”

上海市经济和信息化委员会授予xenario飞来飞去首届“上海市设计引领示范企业”称号。 -

![]() 2021.3.31

2021.3.31飞苹果做客《遇见馆藏·太空季》

《遇见馆藏》栏目邀请xenario飞来飞去创始人飞苹果做客现场,对话青年歌手刘宇宁。 -

![]() 2021.3.29

2021.3.29新闻联播CCTV-1 综合报道中国大运河博物馆

2021年3月29日,新闻联播CCTV-1 综合报道xenario飞来飞去又一博物馆力作——中国大运河博物馆。 -

![]() 2021.3.20

2021.3.20蔡奇王志刚陈吉宁等部市领导参观微软创新展示中心

2021年3月20日,中央有关部门领导及北京市委领导来到由xenario飞来飞去打造的微软全球最大企业展览空间——Microsoft创新展示中心进行考察参观。 -

![]() 2021.3.2

2021.3.2【新华社】它来了!“时尚100+”榜单重磅发布

由Xenario飞来飞去负责展陈设计的上海之巅观光厅“巅峰632”荣获上海时尚100+“时尚新卡点”殊荣。 -

![]() 2021.1.25

2021.1.25【新民晚报】上海天文馆将于今年6月试运行

由Xenario飞来飞去负责整体展陈规划设计的上海天文馆项目,预计将于今年6月试运行。 -

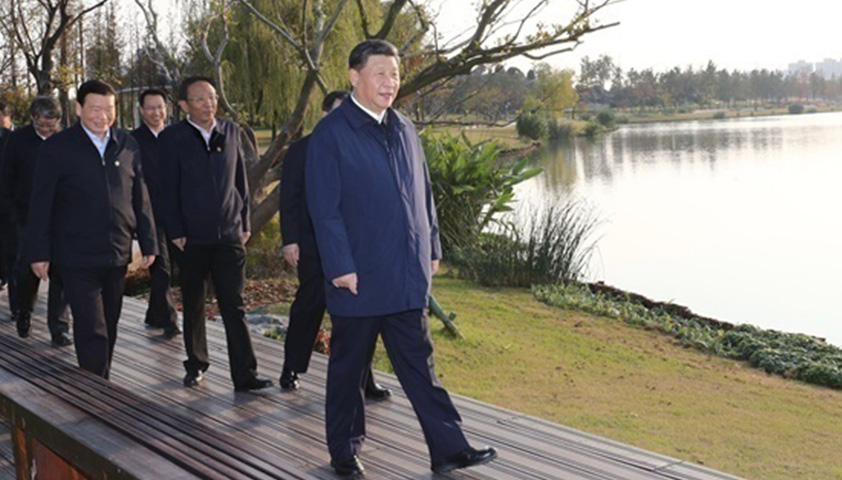

![]() 2020.11.15

2020.11.15总书记刚刚来过这里丨运河三湾, 未来更美

2017年6月,习近平总书记对建设大运河文化带作出重要指示:大运河是祖先留给我们的宝贵遗产,是流动的文化,要统筹保护好、传承好、利用好。这次在扬州考察时,习近平总书记指出,要把大运河文化遗产保护同生态环境保护提升、沿线名城名镇保护修复、文化旅游融合发展、运河航运转型提升统一起来,为大运河沿线区域经济社会发展、人民生活改善创造有利条件。 -

![]() 2020.11.23

2020.11.23【新民晚报】Xenario飞来飞去让文物活起来

当艺术与科学结合,当时尚与科技碰撞,当古代历史文化遇见当代数字技术,会擦出怎样的火花?第三届长三角国际文化产业博览会落幕,科技和互动为本届文博会带来了诸多亮点。一家为诸多博物馆展厅提供解决方案的上海幕后团队露出真容...... -

![]() 2021.1.12

2021.1.12【中华网】Xenario飞来飞去将打造中国大运河博物馆

Xenario飞来飞去创意团队全情投入,秉承着多年来“打造展馆新标准”的愿景及要求,经深耕研究,设计全域投影实时渲染,大型沉浸式场景体验,角色游戏互动解密等新型博物馆展示手段,用当代科技演绎古代历史文化,同时也提出了对应的技术落地解决方案,使得开拓式创新和严谨化落地不再是一种矛盾,让观众在沉浸体验的互动中了解大运河如何成为了文化、政治和经济的命脉。 -

![]() 2020.11.19

2020.11.19【新华在线】报道文博会,专访Xenario飞来飞去展区

2020年11月19日,第三届长三角国际文化产业博览会盛大开幕。上海虹桥的国家会展中心精彩纷呈的文博展示吸引了各行各业的观众。Xenario飞来飞去作为长宁区优秀企业代表,携众多世界级项目亮相长三角文博会,亮点纷呈。 -

![]() 2020.10.10

2020.10.10Xenario飞来飞去亮相第22届大连国际工业博览会

2020年10月10日,主题为“开放、专业、智能”的第22届大连国际工业博览会在大连星海会展中心和大连世界博览广场同时开幕。长宁区代表上海市承办上海馆并组展,特邀Xenario飞来飞去、携程、拼多多、科大讯飞等现长宁重点产业代表企业,展示区域风采,续写沪连合作新篇章。 -

![]() 2020.8.31

2020.8.31飞来飞去荣获“上海博物馆概念方案征集比选”第一

从上海世博会中国馆到上海天文馆再到上海博物馆新馆。这一个个备受世界瞩目的国际化大项目中,是Xenario飞来飞去从一个领域到另一个领域的深耕和飞跃,也是对“打造展馆新标准”理念的最好践行。 -

![]() 2020.5.16

2020.5.16海康威视展示中心正式开馆

2020年5月16日,由Xenario飞来飞去创意团队倾力打造的海康威视展示中心正式开馆。展馆面积为4500平米,这也是海康威视在全球唯一的体验型展馆。 -

![]() 2019.11.21

2019.11.21飞来飞去携“AIAI计划”应邀亮相第二届长三角文博会

11月21日,主题为“建设长三角文化产业共同体”的第二届长三角文博会在国家会展中心开幕,Xenario飞来飞去的纽约和上海公司作为优秀文化科技企业受邀参展本届文博会。知名艺术家、顶尖新媒体空间设计师、飞来飞去公司创始人飞苹果(ALEXANDER BRANDT)教授,在展会作了主题为“新标准·新媒体·新体验”公开演讲,同时宣布正式启动二零二零年“AIAI计划”。 -

![]() 2018. 12. 22

2018. 12. 22飞来飞去中标南京天文馆展教大纲编制项目

南京,现代中国天文学的摇篮,将建设一座未来最大的天文馆。飞来飞去策展团队非常自豪能够引领这座天文馆的发展... -

![]() 2019. 5. 20

2019. 5. 20飞来飞去参展新奥尔良举行的美国博物馆联盟大会

这是飞来飞去首次参加在美国新奥尔良举行的美国博物馆联盟大会博览会(AAM)。本届大会拥有5000多名国际博物馆专家和160多场互动会议,是世界上同类会议中规模最大的一次... -

![]() 2019. 5. 28

2019. 5. 28【TimeOut上海】专访飞来飞去

如果你不是展馆设计行业的资深人士,“飞来飞去”对你来说或许是一个陌生名字。但是,说到飞来飞去参与设计的一众展馆,估计就会有你曾经涉足的空间... -

![]() 2018. 12. 13

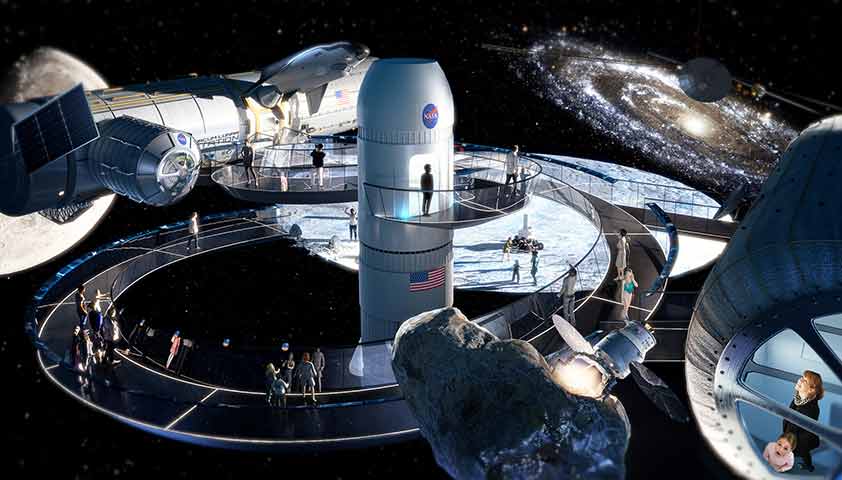

2018. 12. 13飞来飞去中标美国航天博物馆

飞来飞去团队以“飞越宇宙”主题为灵感,为这个博物馆创造了一个沉浸式的设计方案。“Wings Over the Rockies - Black Sky Space”航天博物馆位于美国科罗拉多州... -

![]() 2018 . 11 . 28

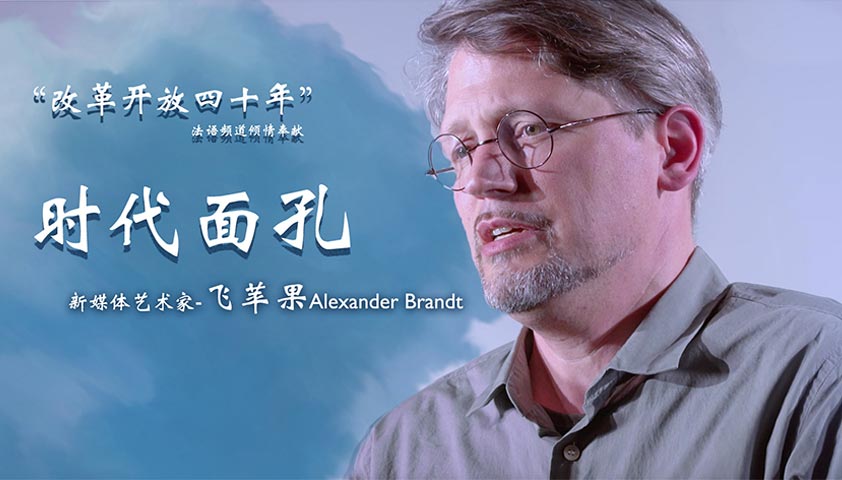

2018 . 11 . 28CGTN-Français《我开创了我的梦》时代面孔:飞苹果

中国国际电视台法语频道寻找了10位在中国的外籍创业者,并围绕他们的创业和发展历程,录制成个人形式的纪录短片进行播出。飞来飞去创始人、新媒体艺术家飞苹果便是其中之一... -

![]() 2018 . 9 . 20

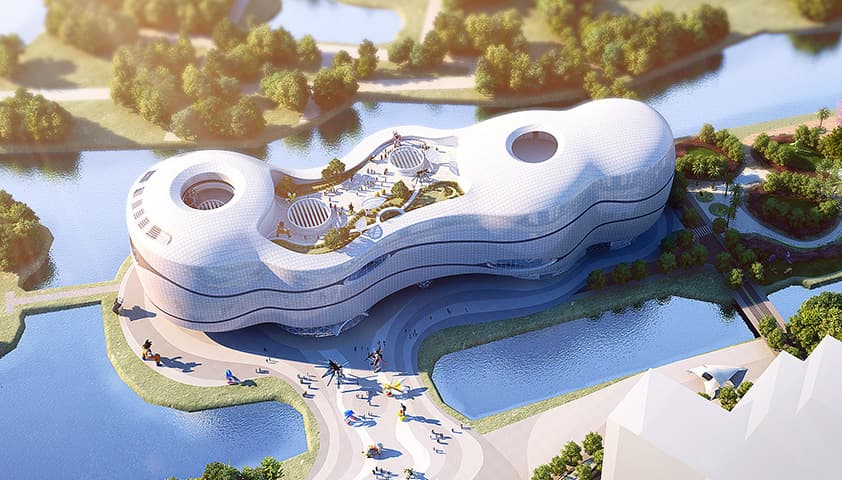

2018 . 9 . 20飞来飞去获得南京天文馆概念设计奖

2018年9月,飞来飞去与美国著名建筑公司GRIMSHAW联手,共同完成了拟建的南京天文馆的整体建筑及展陈设计。实现了展览与建筑的完美融合,以“质的飞跃性设计”理念...... -

![]() 2018 . 04 . 08

2018 . 04 . 08嘉兴科技城南湖规划展示馆开馆

嘉兴科技城南湖规划展示馆,总面积10000多平米,展陈面积约5000平米。设计以建筑“光立方”和嘉兴科技城“科技创新之光”为核心概念,围绕光从凝聚到绽放的理念....... -

![]() 2018 . 06 . 10

2018 . 06 . 10“飞来飞去”中标“中国动漫博物馆”整体规划设计

近日,飞来飞去与维迈公司联手,在众多竞争者中脱颖而出,以第一名的成绩,成功中标杭州中国动漫博物馆项目设计。杭州中国动漫博物馆是中国第一家动漫主题博物馆,由国家广电总局批准建立...... -

![]() 2017 . 08 . 29

2017 . 08 . 29上海中心“巅峰632”启幕

2017年8月28日,上海中心大厦举办“巅峰632”启动仪式,上海飞来飞去新媒体展示设计有限公司为125层设计实施的世界最高的展示项目终于在众多嘉宾的热烈欢呼中解开神秘的面纱…… -

![]() 2017 . 09 . 30

2017 . 09 . 30招商集团领导参观“厦门海上世界体验中心”

9月30日,上海飞来飞去新媒体展示设计有限公司承接的设计施工一体化项目“厦门海上世界体验中心”历经百日奋战,顺利开幕,招商集团领导参观后给以肯定和赞誉。 -

![]() 2017 . 10 . 20

2017 . 10 . 20“飞来飞去”中标“上海天文馆”整体规划设计

2017年10月20日,上海市政府采购招标网正式公示,上海飞来飞去新媒体展示设计有限公司中上海天文馆(上海科技馆分馆)整体规划设计服务标。 -

![]() 2006 . 05 . 20

2006 . 05 . 20艺术的信仰者多媒体艺术家飞苹果

置身于正在外滩18号展出的“假上海——从黎明到黄昏的都市肖像”影像展中,分别面对着其中十三台电视机中的画面,不知道下一秒会发生什么…… -

![]() 2006 . 05 . 28

2006 . 05 . 28科学与艺术精品完美“对接”

参观科学与艺术展,还能“巧遇”刘翔、孙雯、丁俊晖等体育明星,现场倾听他们讲述自己的故事。在“星光时刻”玻璃墙展区,市民一旦走近... -

![]() 2007 . 03 . 28

2007 . 03 . 28边洗脑 边玩转命运

这不是某个游乐场研发的新玩具。德国艺术家飞苹果把轻盈的“洗脑机 ”安装在Moca当代艺术馆内,决定它的身份是个装置艺术... -

![]() 2007 . 05 . 09

2007 . 05 . 09观众“涂脂抹粉”脸谱“能说会唱”

在上海国际科学与艺术展现场,名为「变脸」的作品吸引了众多参观者驻足。有关工作人员介绍,这套包含三维动画、空间识别系统等多项科学技术的互动装置... -

![]() 2005 . 10 . 19

2005 . 10 . 19飞苹果:新乌托邦主义的灰小伙

不确定、聪明和充满游戏性是飞苹果很容易给人带来的感觉,而他作品中的对话感总是让人感到一种平易近人,十年前飞苹果来到上海,结交了一群当代艺术家…… -

![]() 2009 . 07 . 25

2009 . 07 . 25奥沙举办飞苹果个展《我悲伤的无法言语》

7月25日至8月30日,上海奥沙画廊将举办德国艺术家飞苹果(Alexander Brandt)的多媒体作品个展《我悲伤得无法言语》。展览的名称及海报上的照片都挪用了... -

![]() 2009 . 10 . 11

2009 . 10 . 11飞苹果和他的中国国歌展示馆

由公司整体创意设计,国内首座为纪念中华人民共和国国歌而建立的“国歌展示馆”在国歌诞生地——上海杨浦区荆州路正式落成... -

![]() 2010 . 05 . 22

2010 . 05 . 22那些歌里和电影里的车

一辆以发散形式被解体的汽车,静止在展厅中间。汽车的各个零部件被悬挂着,清楚的展示在观众眼前。像一个爆炸瞬间,也像一幅悬挂在空中的立体结构图... -

![]() 2011 . 04 . 12

2011 . 04 . 12世博中国馆展示设计-湖南卫视《越策越开心》

节目中世博中国馆展示设计主创团队为大家分享展馆建设过程中的趣事,飞苹果作为中国国家馆展示深化设计联合团队的多媒体总指导,带领团队主要负责的是中国国家馆... -

![]() 2011 . 05 . 22

2011 . 05 . 22多媒体画轴戏《穿越红楼》沪上“惊艳”亮相

一个是置身现今文化环境的当代艺术,一个是中国古典文学的巅峰之作,在多媒体互动的高科技催化之下将产生怎样奇妙的化学反应呢... -

![]() 2015 . 03 . 15

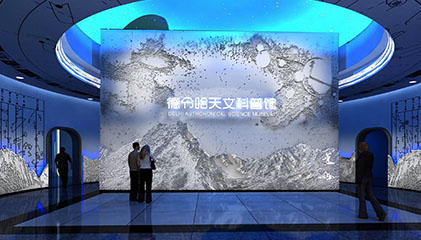

2015 . 03 . 15德令哈的城市名片

天文科普馆的建成为德令哈及周边西部城市的市民、游客提供了一个揭示宇宙奥妙、探索天地自然之谜、感受科学魅力的科普活动场所,也填补了海西州科普展馆的空白... -

![]() 2015 . 09 . 25

2015 . 09 . 25“珠海富山工业园规划馆”启动中国制造梦

珠海富山工业园作为珠三角最后一片大面积整块开发的热土,是中国先进装备制造产业中心、中国制造的孵化基地。2015年3月上海飞来飞去新媒体展示公司正式中标珠海富山... -

![]() 2015 . 11 . 12

2015 . 11 . 12“紫竹展示中心”——科技园的艺术表达

市委书记韩正与闵行区领导一行到紫竹国家高新技术产业开发区调研时,高度赞扬了紫竹科技园区国际化的设计和建设水平,同时高度肯定展示中心的理念创意和施工成果... -

![]() 2016 . 03 . 20

2016 . 03 . 20超越云端的视觉体验——“上海中心”

位于上海中心大厦125层阻尼器展示空间,是目前上海乃至全国最高的科普基地。空间里通过众多全球首创的新技术打造简单有趣的互动,生动直观地演绎阻尼器的实际运用过程... -

![]() 2016 . 05 . 31

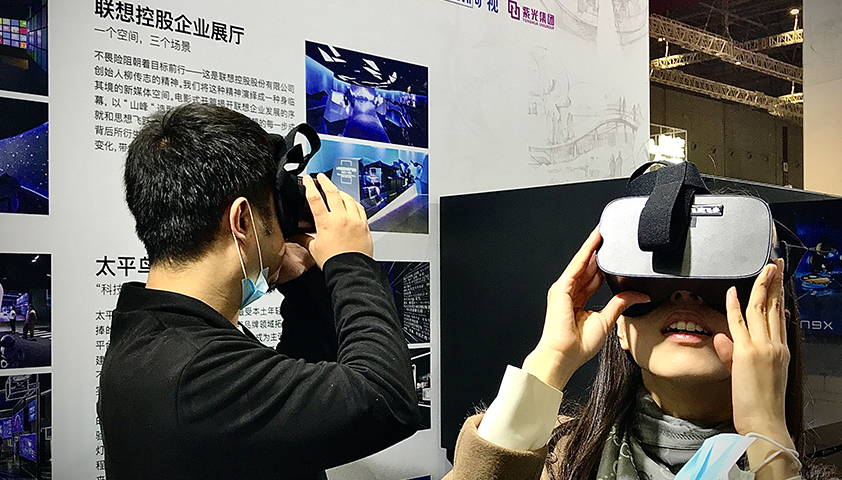

2016 . 05 . 31“联想控股企业展厅”将全面起航

展厅将通过感性的方式,凸显联想控股的商业思想是在发展过程中不断探索实践和复盘总结出来的,所积淀下来的企业精神和企业文化是代代传承的...